-

Quanten-Zufallsbewegungen in diskreten Fasernetzwerken

Quantum Random Walks

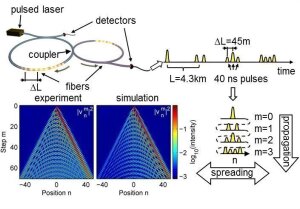

Foto: Ulf PeschelZufällige Wanderungen werden in vielen Bereichen der Naturwissenschaften häufig verwendet, um die klassische Diffusion inkohärenter Teilchen zu modellieren. Die Ausbreitung kohärenten Lichts oder die Bewegung von Quantenteilchen erfordert jedoch eine Implementierung, bei der Welleninterferenz möglich ist, was zu einer völlig anderen und viel reichhaltigeren Dynamik führt. In unserer Gruppe untersuchen wir sowohl theoretisch als auch experimentell den Zufallsweg kohärenter Lichtimpulse in einem ausgedehnten Fasernetzwerk. Wir verwenden eine zeitmultiplexierte Anordnung aus zwei gekoppelten Faserschleifen, bei der eine Längendifferenz ΔL eine transversale Ausbreitung der Impulse in der Zeit ermöglicht. Wenn ein Lichtimpuls in der kurzen Schleife wandert, nimmt er eine Abkürzung und bewegt sich somit zeitlich vorwärts.

Quantentechnologien nutzen nicht-klassische Eigenschaften wie Quantenüberlagerung und Verschränkung, um Techniken für Bildgebung, Sensorik, sichere Kommunikation und Datenverarbeitung zu entwickeln. Ein wichtiges Ziel unserer Forschung ist es, neue Ideen zu entwickeln, wie synthetische Quantensysteme als physikalische Simulationsgeräte zur Erforschung von Quanten-Vielteilchenphänomenen eingesetzt werden können. Dies erfordert die Entwicklung von Methoden zum Benchmarking dieser Geräte unter Verwendung von Werkzeugen aus der Quanteninformationstheorie und dem maschinellen Lernen. Konkret entwickeln wir Methoden zur effizienten Charakterisierung von Quantenzuständen anhand von Messungen, beispielsweise zur Quantifizierung ihrer Verschränkung, und zur Simulation der Quanten-Vielteilchenphysik auf klassischen Computern, wodurch wir die Grenzen numerischer Methoden erweitern. Unser Ziel ist es, grundlegende Einschränkungen für Quantengeräte aufgrund ihrer inhärenten Geräuschentwicklung zu erforschen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mbqd.deExterner Link

-

Modellierung von Halbleiter-Nanodrahtlasern

Modellierung von Halbleiter-Nanowire-Lasern

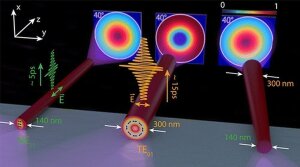

Foto: Ulf PeschelHalbleiter-Nanodrähte lassen sich leicht und mit hoher optischer Qualität herstellen. Da sie winzige Resonatoren bilden, in denen Photonen stark mit dem direkten Übergang des Halbleitermaterials gekoppelt sind, eignen sie sich ideal für die Herstellung von mikrooptischen Schaltungselementen und Nanolasern. Als kohärente Nano-Lichtquellen bilden sie perfekte Verbindungen zwischen elektronischen und photonischen integrierten Schaltungen.

In unserer Gruppe beschäftigen wir uns mit der numerischen Modellierung von Laserprozessen und polaritonischen Effekten in ZnO- und CdS-Nanodrähten. Zu diesem Zweck haben wir elektromagnetische Modellierungen auf Basis von Finite-Differenzen-Zeitbereichsberechnungen (FDTD) mit quantenmechanischen Berechnungen (Halbleiter-Maxwell-Bloch-Gleichungen) gekoppelt. Im Rahmen der DFG-Forschergruppe FOR1616 bestehen enge Kooperationen mit verschiedenen experimentellen Gruppen.

- R. Buschlinger, M. Lorke, and U. Peschel, "Coupled-Mode Theory for Semiconductor Nanowires", Phys. Rev. Applied 7, 034028 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.7.034028

- T. Michalsky, H. Franke, R. Buschlinger, U. Peschel, M. Grundmann, R. Schmidt-Grund, "Coexistence of strong and weak coupling in ZnO nanowire cavities", European Journal of Applied Physics 74, 30502 (2016) DOI: 10.1051/epjap/2016160093

- R. Buschlinger, M. Lorke, and U. Peschel, "Light-matter interaction and lasing in semiconductor nanowires: A combined finite-difference time-domain and semiconductor Bloch equation approach", Phys. Rev. B 91, 045203 (2015) DOI: 10.1103/PhysRevB.91.045203

- R. Röder, D. Ploss, A. Kriesch, R. Buschlinger, S. Geburt, U. Peschel, C. Ronning, "Polarization features of optically pumped CdS nanowire lasers", Journal of Physics D: Applied Physics 47 394012 (2014). DOI:10.1088/0022-3727/47/39/394012

-

Nichtlineare Dynamik von Polaritonen

Die Gruppe blickt auf eine lange Geschichte mit vielfältigen Beiträgen zur faszinierenden Physik der nichtlinearen Optik in künstlichen photonischen Strukturen zurück, wie beispielsweise gekoppelten Wellenleitern, nichtlinearen Mikroresonatoren und photonischen Kristallen. Diese Forschung widmet sich in erster Linie der systematischen Steuerung und Modifikation von Licht durch seine lineare und nichtlineare Wechselwirkung mit Materie. Insbesondere untersuchen wir den Einfluss künstlich modifizierter Dispersions- und Beugungseigenschaften von Licht auf grundlegende Phänomene der nichtlinearen Dynamik. Dazu gehören optische Bistabilität, Modulationsinstabilität, parametrische Wechselwirkungen und die Bildung robuster selbstlokalisierter Zustände, die auch als Solitärwellen bekannt sind. Ein allgemeines Ziel dieser Forschung ist die Entwicklung kompakter, vollständig optischer On-Chip-Bauelemente für neuartige Lichtquellen, Signalverarbeitung und hochauflösende Bildgebung.

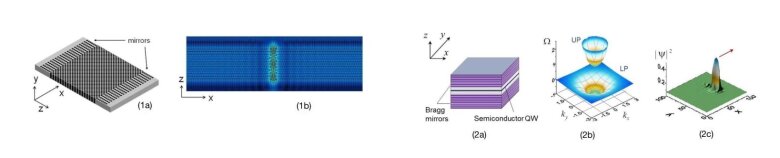

Nichtlineare Optik in periodischen photonischen Strukturen

Hier konzentrieren wir uns auf intensive numerische und analytische Untersuchungen der Lichtdynamik innerhalb künstlicher photonischer Strukturen, die mit einer nichtresonanten optischen Nichtlinearität (kubisch oder quadratisch) ausgestattet sind. Eine vollständige photonische Vorrichtung kann „on-chip” im Mikrometerbereich innerhalb einer entsprechend strukturierten photonischen Kristallplatte implementiert werden. Ein Beispiel hierfür ist ein vollständig photonischer Kristallresonator aus einem Material mit hohem Brechungsindex (wie GaAs) mit einer momentanen Kerr-Nichtlinearität (Abb. 1a). Dieses „On-Chip”-Bauelement weist eine optische Bistabilität auf und kann als wesentlicher Baustein jeder logischen Operation betrachtet werden. Aufgrund der nichtlinearen Selbstkollimation fokussiert sich das Licht in einem schmalen Bereich und bildet ein robustes lokalisiertes Objekt mit genau definierter Form und Leistung, das auch als dissipatives Soliton bezeichnet wird. Dieses robuste lokalisierte Objekt kann ein- und ausgeschaltet und sogar beliebig an jede Position entlang des Bauelements verschoben werden (Abb. 1b).

Der photonische Kristall verändert die Beugungseigenschaften des Lichts und reduziert dadurch die Größe dissipativer Solitonen und damit die Betriebsleistung des Geräts erheblich. Dies kann für schnelle, rein optische Schaltvorgänge mit geringem Stromverbrauch und einer potenziellen Schaltfrequenz von mehreren hundert GHz genutzt werden.

Nichtlineare Optik im Bereich starker Licht-Materie-Kopplung

Hier untersuchen wir die nichtlineare Dynamik von Licht, das in einem winzigen Volumen von Mikroresonatoren gefangen ist, nahe und sogar jenseits der Beugungsgrenze. Das Licht interagiert stark mit dem Wirtsmaterial und erzeugt dabei signifikante nichtlineare und quantenelektrodynamische Effekte. Ein Beispiel hierfür ist ein planarer Mikroresonator mit eingebetteten Halbleiter-Quantentöpfen (Abb. 2a). Die auffällige Veränderung der optischen Eigenschaften tritt ein, wenn die Bedingungen für eine starke Licht-Materie-Kopplung innerhalb eines Resonators erfüllt sind. Unter solchen Bedingungen können die elementaren Anregungen des Systems nicht mehr als rein photonisch beschrieben werden, sondern als hybride Strahlungs-Materie-Zustände, d. h. Licht und Materie verschränken sich und bilden ein neues Quasiteilchen, das als Exziton-Polariton bezeichnet wird. Im linearen Grenzfall weisen sie eine Dispersionsrelation mit zwei Zweigen auf, die als unterer (LP) und oberer (UP) Polariton-Zweig bezeichnet werden und durch eine Lücke (Rabi-Aufspaltung) voneinander getrennt sind (Abb. 2b). Die neue Physik dieses Systems beruht auf der halb-licht-, halb-materiellen Natur von Polaritonen. Sie zeichnen sich durch eine starke Nichtlinearität und eine schnelle Relaxationsdynamik aus.

Ein wichtiges Merkmal der starken Licht-Materie-Wechselwirkung ist, dass die Stärke und das Vorzeichen der Polaritondispersion durch Veränderung des transversalen Impulses mittels Neigung des Pumpstrahls gesteuert werden können (Abb. 2b). Dies führt zu neuen Freiheitsgraden für die Steuerung von Licht. So lassen sich beispielsweise sehr effektive parametrische Vierwellenmischprozesse realisieren oder robuste lokalisierte Zustände erzeugen, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in der Ebene des Resonators bewegen (Abb. 2c).

Dynamics of light

Foto: Prof. Dr. Ulf Peschel -

Optische Eigenschaften von hybriden Nanostrukturen

Optische Eigenschaften hybrider Nanostrukturen

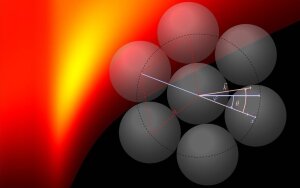

Foto: Ulf PeschelDie Nachwuchsforschergruppe untersucht nanostrukturierte Bauelemente für die Spektroskopie, Mikroskopie, Photovoltaik und Katalyse. Die grundlegende optische Reaktion von plasmonischen und dielektrischen Systemen wird aus einer klassischen elektromagnetischen Perspektive betrachtet, einschließlich der Eigenschaften amorpher Materialien, rauer Grenzflächen, nichtlinearer und semiklassischer Wechselwirkungen. Ziel ist es, komplexe Nanopartikelverteilungen und ultradünne Mehrfachschichten mit zuverlässigen und schnellen Methoden der computergestützten Nanophotonik realistisch zu beschreiben und gleichzeitig den Anwendungsbereich auf multiphysikalische Aspekte auszuweiten.

Nichtlineare und nichtklassische Eigenschaften von amorphen Iridium-Heterostrukturen sowie Multilayern werden im Rahmen des CRC 1375 NOA „Nichtlineare Optik bis hinunter zu atomaren Maßstäben” gemeinsam mit experimentellen Gruppen am Institut für Angewandte Physik untersucht. Dabei entwickeln und implementieren wir analytische Modelle und numerische Methoden für eine realistische Beschreibung der experimentellen Situation.

Im Hinblick auf multiphysikalische Prozesse interessieren wir uns für die weiche Plasmonik, bei der Ladungswechselwirkungen in ionischen Systemen analog zu Plasmonen in festen Metallen untersucht werden. Dies kann beispielsweise zur Beschreibung von Elektrolyten oder biologischen Systemen wie der Signalübertragung in Nervenzellen herangezogen werden.

- C. David, "TiO2 Self-Assembled, Thin-Walled Nanotube Arrays for Photonic Applications", Materials 12(8), 1332 (2019)

- W. Jacak, "On Modeling of Plasmon-Induced Enhancement of the Efficiency of Solar Cells Modified by Metallic Nano-Particles", Nanomaterials 9(1), 3 (2019)

- C. David, "Two-fluid, hydrodynamic model for spherical electrolyte systems", Scientific Reports, 8, 7544 (2018).

- H. Öner, C. J. Querebillo, C. David, U. Gernert, C. Walter, M. Driess, S. Leimkühler, K. H. Ly, I. M. Weidinger, "High electromagnetic field enhancement of TiO2 nanotubes electrodes", Angewandte Chemie International Edition, 57, 7225–7229 (2018)

- C. David, J. Christensen, und N. A. Mortensen, "Spatial dispersion in 2D plasmonic crystals: Large blueshifts promoted by diffraction anomalies", Phys. Rev. B 94, 165410 (2016)